Entdecken Sie eine faszinierende Reise durch die Welt der Physik mit neun inspirierenden Lernvorlagen, die mit EdrawMax erstellt und speziell für den deutschen Bildungskontext entwickelt wurden. Alle Vorlagen entsprechen den aktuellen Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) und den Lehrplänen der deutschen Bundesländer – und eröffnen Schülern die spannende Welt der Naturwissenschaften!

In diesem Artikel

- EdrawMax: Die perfekte Plattform für physikalische Bildungsressourcen

-

- Umlaufbahn der Erde und Jahreszeiten 🌍 (Primarstufe/Sek I)

- Mondphasen 🌙 (Primarstufe/Sek I)

- Sonnensystem ☀️ (Primarstufe/Sek I)

- Bildkonstruktion mit Sammellinse 🔍 (Sekundarstufe I)

- Strahlendiagramm einer Sammellinse 💡 (Sekundarstufe I)

- Strahlendiagramm einer Zerstreuungslinse 🔬 (Sekundarstufe I/II)

- Newtons drittes Gesetz der Bewegung ⚖️ (Sekundarstufe I/II)

- Flaschenzug und Kräfteverhältnis 🏗️ (Sekundarstufe I/II)

- Experiment zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung 🚀 (Sekundarstufe II)

- Übersichtliche Vergleichstabelle

-

- Didaktische Hinweise

- Differenzierungsmöglichkeiten

- Digitale Integration

- Bewertungskriterien

- EdrawMax im Physikunterricht

- Praxisempfehlungen für den Einsatz

- Fazit und Ausblick

EdrawMax: Die perfekte Plattform für physikalische Bildungsressourcen

EdrawMax revolutioniert die Erstellung physikalischer Lernmaterialien mit seiner benutzerfreundlichen und dennoch wissenschaftlich präzisen Diagramm-Software. Die Plattform begeistert mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und speziell entwickelten Vorlagen für Experimente, Strahlendiagramme, astronomische Darstellungen und mechanische Prinzipien. Besonders beeindruckend ist die nahtlose Integration verschiedener Darstellungsformen – von detaillierten Versuchsanordnungen über präzise Lichtbrechungsdiagramme bis hin zu faszinierenden Planetenbahnen.

Im deutschen Schulkontext eröffnet EdrawMax Physiklehrkräften völlig neue Möglichkeiten: die blitzschnelle Anpassung von Vorlagen an spezifische Lehrplaninhalte, während Schüler durch die kostenlose Online-Version eigenständig und kreativ physikalische Phänomene visualisieren und verstehen lernen. Die intelligenten Kollaborationsfunktionen fördern moderne MINT-Lernformen und unterstützen sowohl experimentellen Präsenzunterricht als auch innovativen Distanzunterricht.

1. Detaillierte Vorlagenanalyse

Die folgenden neun Physik-Lernvorlagen sind nach Schwierigkeitsgrad geordnet – von den ersten Naturerfahrungen in der Grundschule bis hin zu anspruchsvollen Experimenten der Oberstufe. Jede Vorlage öffnet neue Türen zum physikalischen Verständnis unserer Welt!

1.1 Umlaufbahn der Erde und Jahreszeiten 🌍

a) Vorlagenbeschreibung

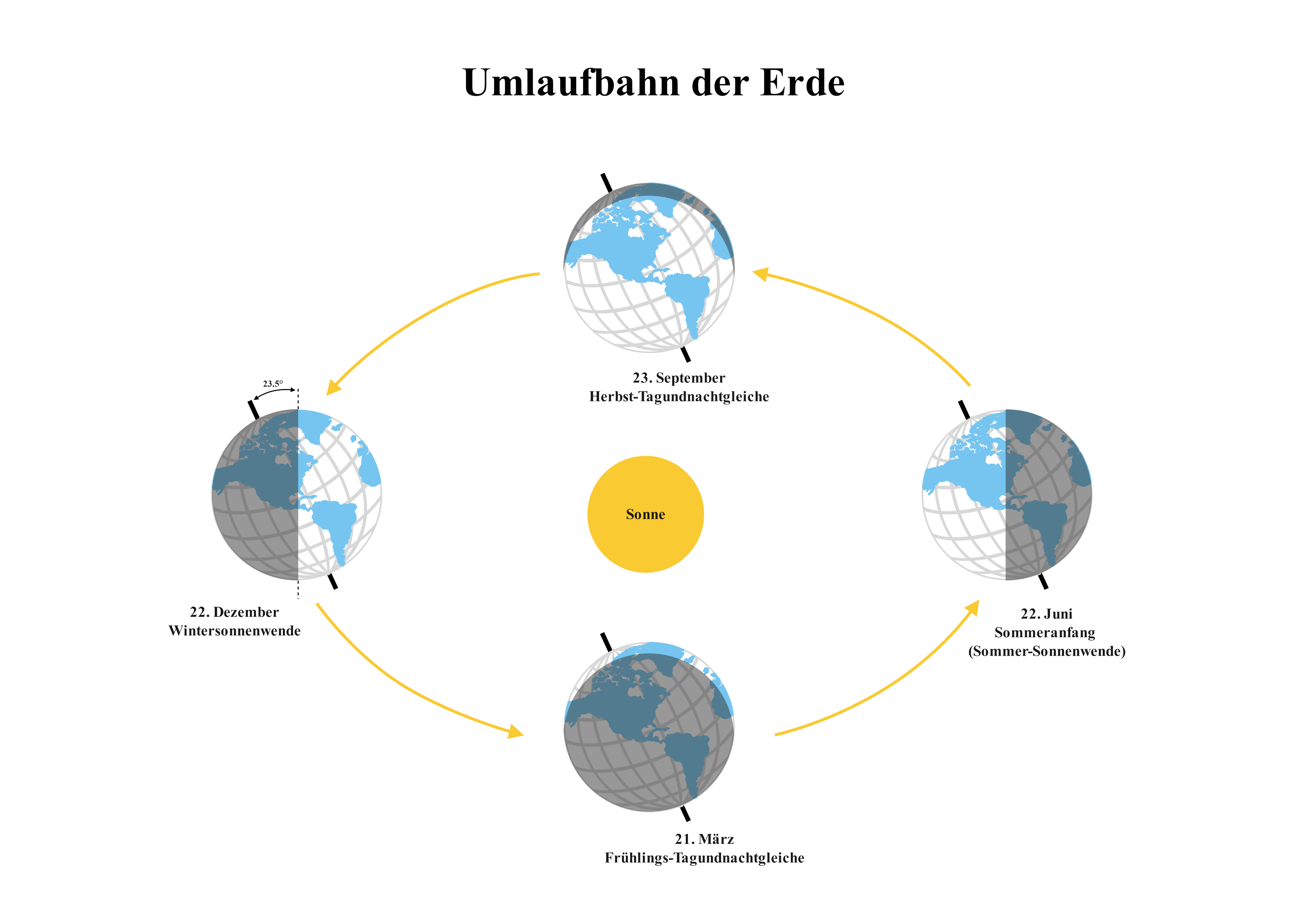

Diese beeindruckende Vorlage veranschaulicht die faszinierende Umlaufbahn der Erde um die Sonne und erklärt anschaulich die Entstehung der vier Jahreszeiten. Durch die präzise Darstellung der Erdachsenneigung um 23,5° werden die Unterschiede in der Sonneneinstrahlung während des Jahres kristallklar sichtbar. Die Positionen zur Sommer- und Wintersonnenwende sowie die Tag-und-Nachtgleichen sind detailliert markiert – ein perfekter Einstieg in die Astronomie!

b) Wissenschaftliche Prinzipien

- Erdrotation verstehen: 24-Stunden-Zyklus und die Entstehung von Tag und Nacht

- Erdrevolution erforschen: 365,25-Tage-Umlauf um die Sonne und Schaltjahre

- Achsenneigung entdecken: 23,5°-Neigung als Ursache der Jahreszeiten

- Solstitien und Äquinoktien: Astronomische Grundlagen der Jahreszeiten

- Einstrahlungswinkel berechnen: Zusammenhang zwischen Sonnenstand und Temperatur

c) Schulkontext

Zielgruppe: Primarstufe (Klassen 3-4) und Sekundarstufe I (Klassen 5-7)

Lehrplanbezug: Perfekt abgestimmt auf die Grundschul- und Sek I-Lehrpläne aller Bundesländer im Bereich "Erde und Weltall". Erfüllt die KMK-Bildungsstandards für den Kompetenzbereich "Erkenntnisgewinnung".

Fächerintegration: Physik, Geographie (Klimazonen), Sachunterricht (Jahreskreis), Biologie (Tierwanderungen)

1.2 Mondphasen 🌙

a) Vorlagenbeschreibung

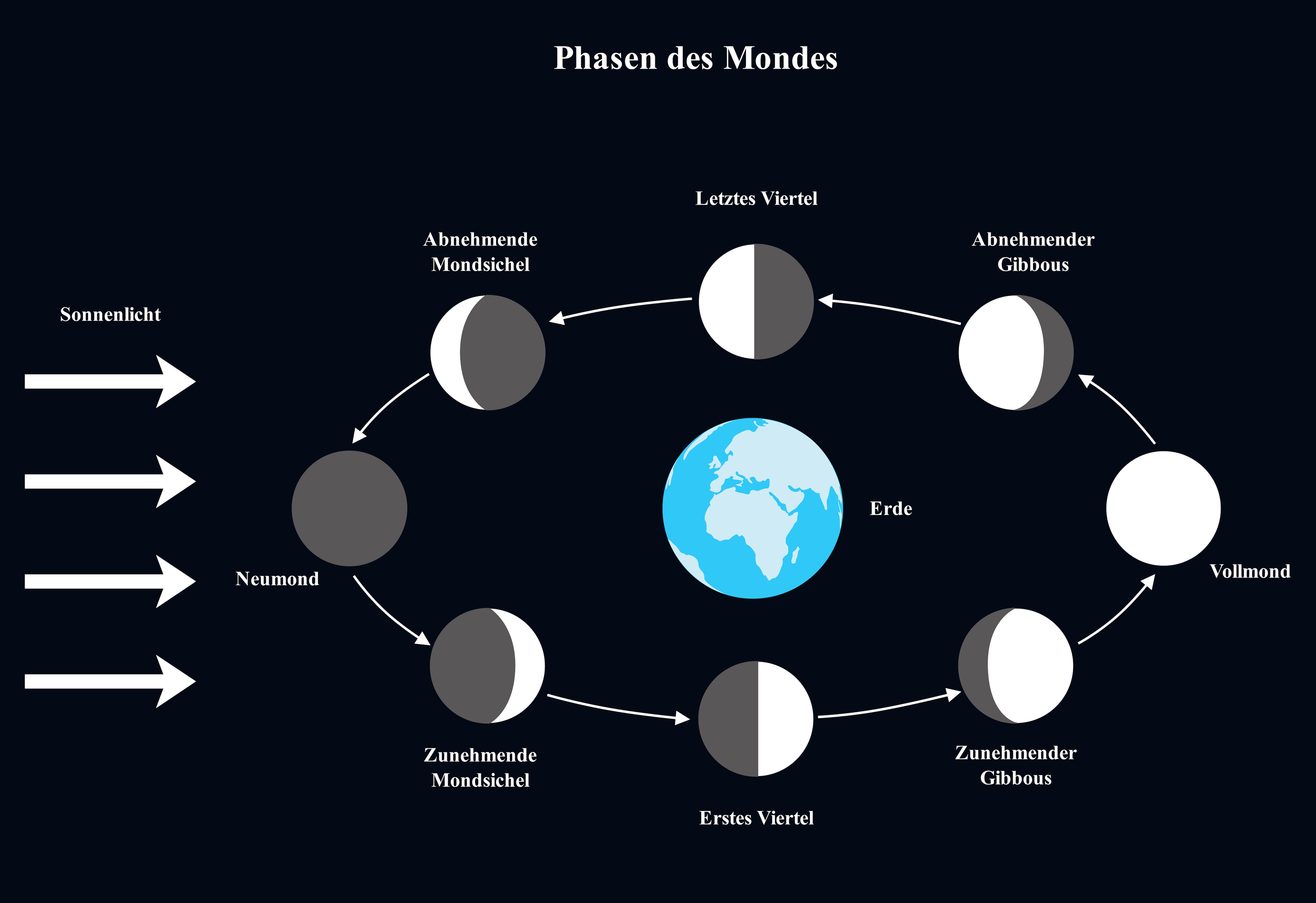

Diese faszinierende Grafik zeigt die acht Hauptphasen des Mondes während seines 29,5-tägigen Umlaufs um die Erde. Durch die präzise Darstellung der Stellungen von Erde, Mond und Sonne wird verständlich, wie sich der sichtbare Teil des Mondes verändert. Die Phasen reichen vom geheimnisvollen Neumond über das erste Viertel und den strahlenden Vollmond bis zum letzten Viertel – ein wunderbares Beispiel für die Schönheit der Himmelsmechanik!

b) Wissenschaftliche Prinzipien

- Lichtreflexion verstehen: Der Mond als Reflektor des Sonnenlichts

- Beleuchtungsgeometrie erforschen: Zusammenhang zwischen Position und sichtbarer Mondphase

- Synodischer Monat: 29,5-Tage-Zyklus von Neumond zu Neumond

- Mondfinsternis erklären: Schatten der Erde auf dem Mond

- Gezeiten verstehen: Gravitativer Einfluss des Mondes auf die Ozeane

c) Schulkontext

Zielgruppe: Primarstufe (Klassen 3-5) und Sekundarstufe I (Klassen 6-8)

Lehrplanbezug: Kernbestandteil der Lehrpläne aller Bundesländer im Bereich "Astronomie und Weltall". Orientiert sich an den bewährten KMK-Bildungsstandards für naturwissenschaftliche Grundbildung.

Fächerintegration: Physik (Kernfach), Geographie (Gezeiten), Biologie (Biorhythmen), Mathematik (Zyklen und Perioden)

1.3 Sonnensystem ☀️

a) Vorlagenbeschreibung

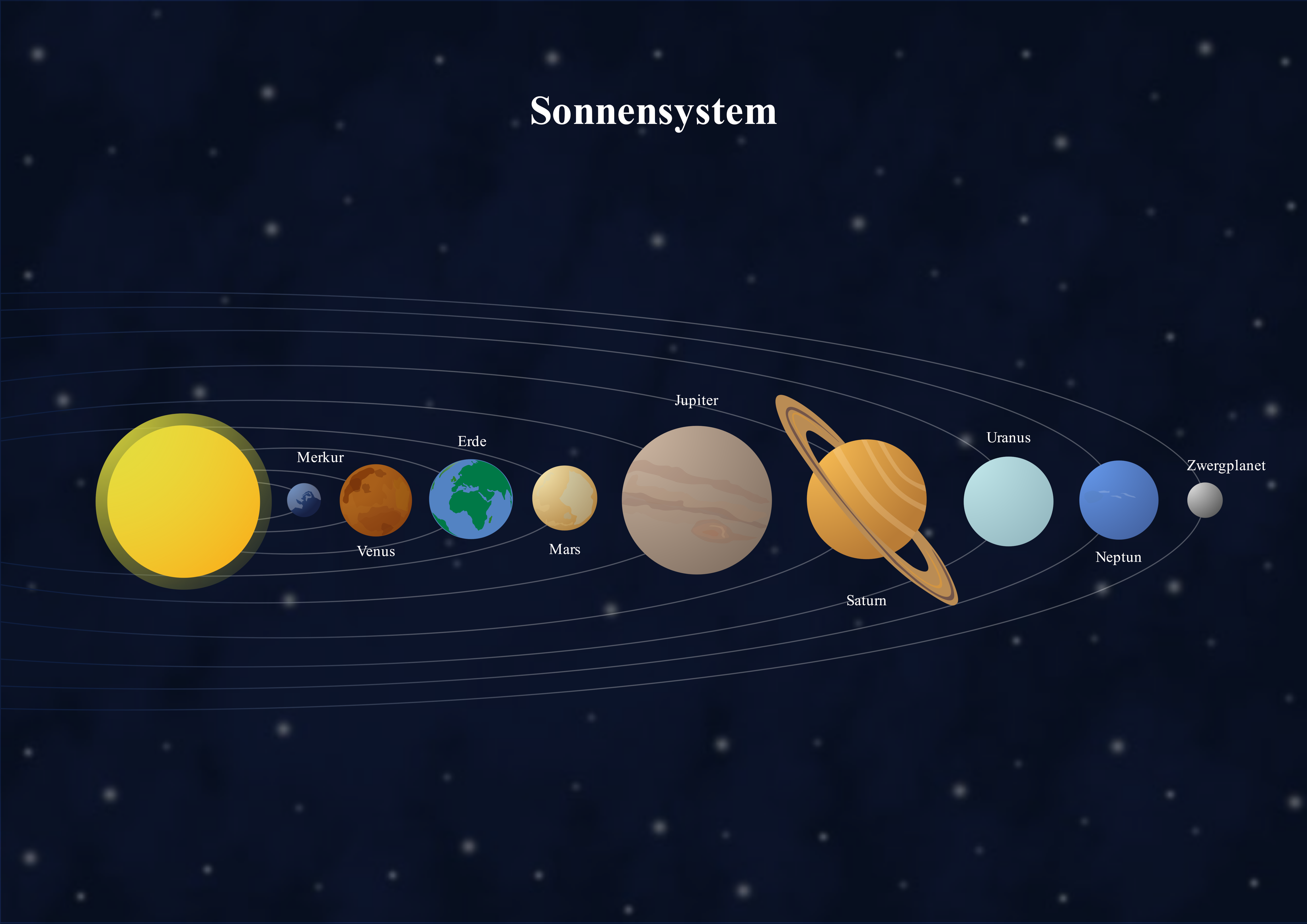

Dieses spektakuläre Diagramm zeigt unser faszinierendes Sonnensystem mit der strahlenden Sonne im Zentrum und den acht Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Pluto ist respektvoll als Zwergplanet gekennzeichnet. Die Abstände und Umlaufbahnen sind wissenschaftlich korrekt schematisch dargestellt, um das beeindruckende Verhältnis der Planetenpositionen zu verdeutlichen – ein Fenster ins Universum!

b) Wissenschaftliche Prinzipien

- Keplersche Gesetze verstehen: Elliptische Umlaufbahnen und Flächensatz

- Gravitationsgesetze erforschen: Newtons Gravitationsgesetz im Sonnensystem

- Planetenklassifikation lernen: Gesteinsplaneten vs. Gasriesen

- Astronomische Einheiten: Entfernungsmessung im Weltall

- Bahngeschwindigkeiten berechnen: Zusammenhang zwischen Abstand und Geschwindigkeit

c) Schulkontext

Zielgruppe: Primarstufe (Klassen 4-6) und Sekundarstufe I (Klassen 7-9)

Lehrplanbezug: Übergreifende, strukturierende Darstellung der MINT-Lehrpläne aller Bundesländer. Systematisch entwickelt nach den astronomischen Leitideen der KMK-Bildungsstandards.

Fächerintegration: Physik (Mechanik), Mathematik (Proportionen), Geographie (Planetenerkundung), Informatik (Raumfahrttechnik)

1.4 Bildkonstruktion mit Sammellinse 🔍

a) Vorlagenbeschreibung

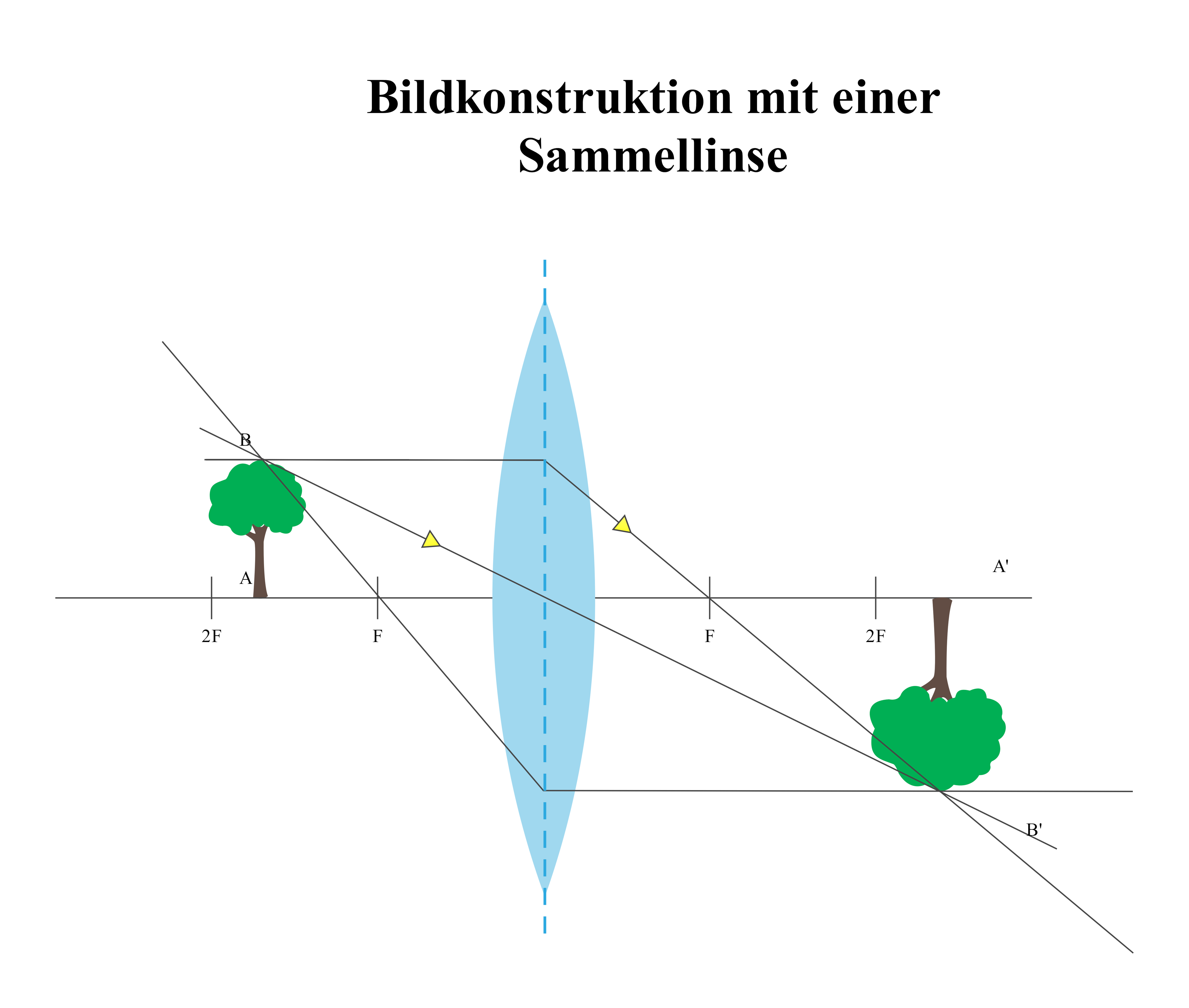

Dieses präzise Diagramm demonstriert die elegante Bildkonstruktion eines Objekts mithilfe einer Sammellinse. Die Strahlen vom Objektpunkt werden durch die Linse systematisch gebrochen und schneiden sich harmonisch im Bildpunkt – dabei entsteht ein reelles, verkleinertes Bild. Diese fundamentale Darstellung bildet die Grundlage für das Verständnis aller optischen Instrumente und eröffnet die faszinierende Welt der Optik!

b) Wissenschaftliche Prinzipien

- Snellius-Brechungsgesetz anwenden: n₁ · sin α₁ = n₂ · sin α₂

- Linsengleichung beherrschen: 1/f = 1/g + 1/b (Brennweite, Gegenstand, Bild)

- Abbildungsmaßstab verstehen: V = B/G = b/g

- Konstruktionsstrahlen nutzen: Parallelstrahl, Brennpunktstrahl, Mittelpunktstrahl

- Bildarten unterscheiden: reell/virtuell, aufrecht/umgekehrt, vergrößert/verkleinert

c) Schulkontext

Zielgruppe: Sekundarstufe I (Klassen 7-9), alle Schulformen

Lehrplanbezug: Zentraler Baustein der Physik-Lehrpläne aller Bundesländer im Bereich "Optik". Prüfungsrelevant für MSA/Realschulabschluss in allen deutschen Bundesländern.

Fächerintegration: Physik (Kernfach), Mathematik (geometrische Optik), Biologie (Auge und Sehen), Technik (optische Geräte)

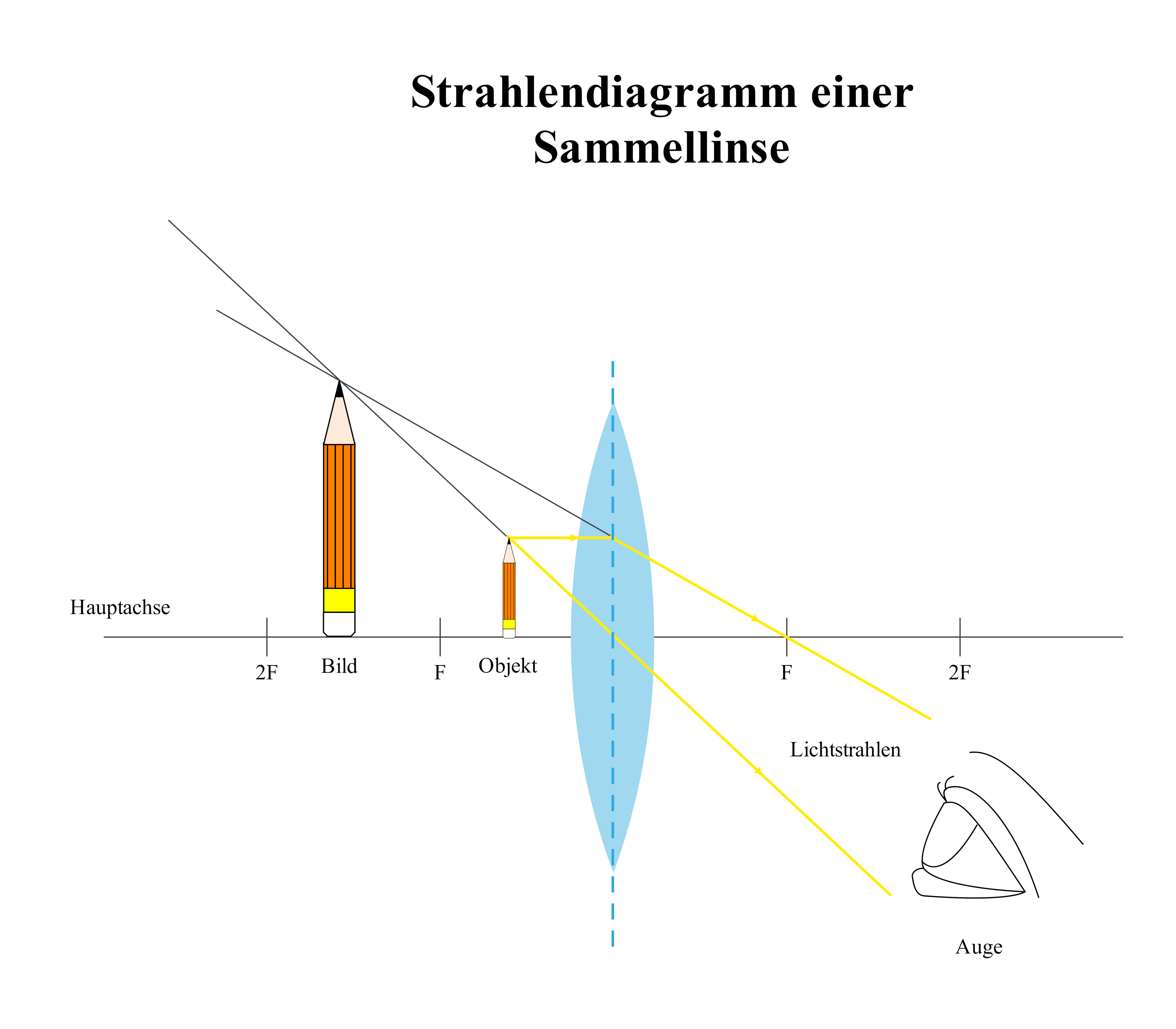

1.5 Strahlendiagramm einer Sammellinse 💡

a) Vorlagenbeschreibung

Diese detaillierte Vorlage zeigt die faszinierende Lichtbrechung an einer Sammellinse in ihrer ganzen Schönheit. Parallele Lichtstrahlen werden nach der Brechung durch die Linse in einem gemeinsamen Brennpunkt harmonisch gebündelt. Die verschiedenen Objektpositionen demonstrieren eindrucksvoll: Befindet sich das Objekt zwischen Brennpunkt und Linse, entsteht ein vergrößertes, aufrechtes und virtuelles Bild – liegt es außerhalb, bildet die Linse ein verkleinertes, umgekehrtes und reelles Bild. Pure Physik-Eleganz!

b) Wissenschaftliche Prinzipien

- Konvexlinsen-Eigenschaften verstehen: Sammelnde Wirkung und positive Brennweite

- Strahlenverlauf analysieren: Parallel-, Brennpunkt- und Mittelpunktstrahl

- Brennweiten-Bestimmung: Experimentelle und rechnerische Methoden

- Abbildungsfehler erkennen: Sphärische und chromatische Aberration

- Linsensysteme verstehen: Kombination mehrerer Linsen

c) Schulkontext

Zielgruppe: Sekundarstufe I (Klassen 8-10) und Sekundarstufe II (Klassen 11-12)

Lehrplanbezug: Kernbestandteil aller Bundesländer im Bereich "Wellenoptik und geometrische Optik". Hochrelevant für das Zentralabitur in allen deutschen Bundesländern.

Fächerintegration: Physik, Mathematik (analytische Geometrie), Biologie (Sinnesorgane), Technik (optische Instrumente)

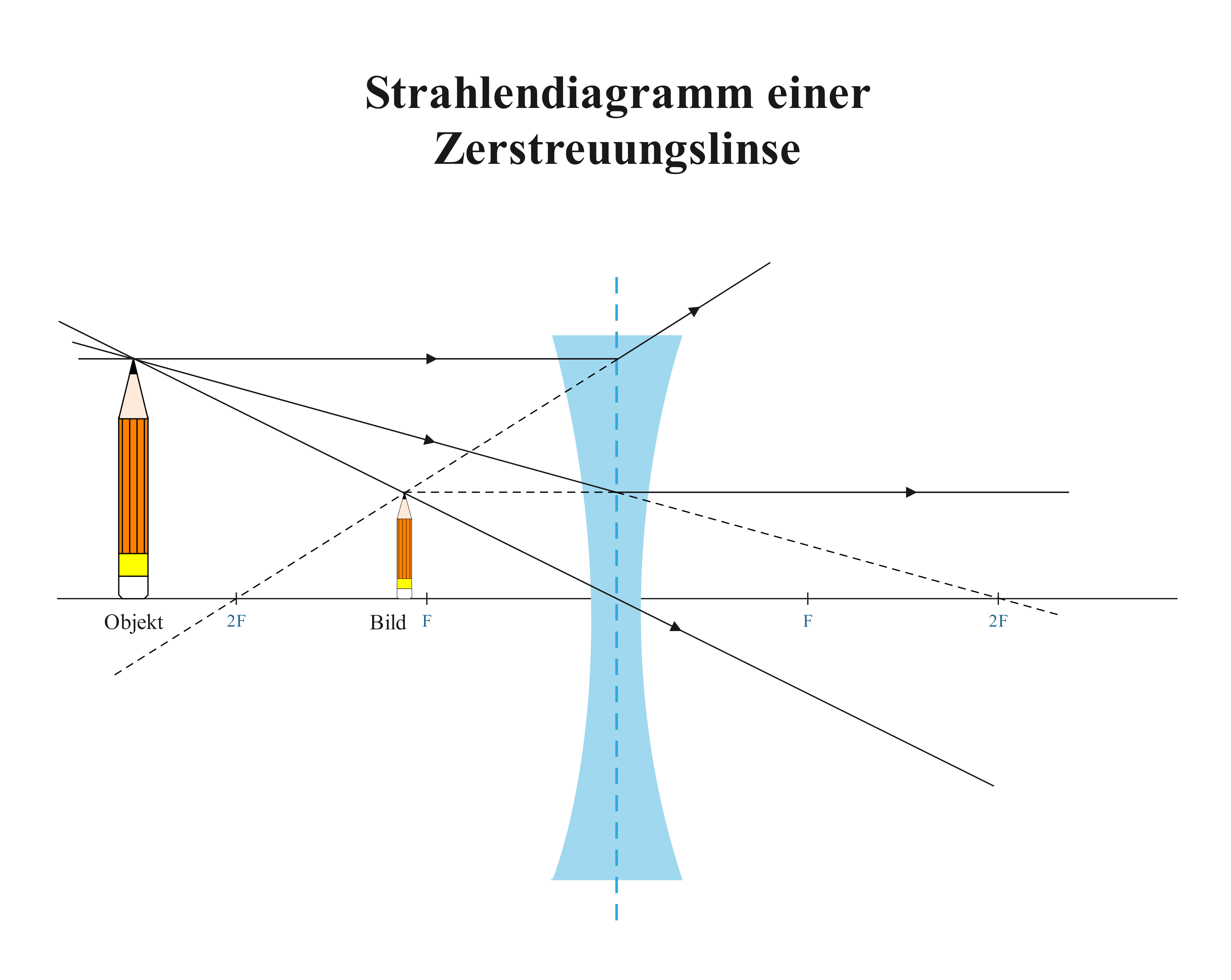

1.6 Strahlendiagramm einer Zerstreuungslinse 🔬

a) Vorlagenbeschreibung

Diese wissenschaftlich exakte Darstellung zeigt die faszinierende Lichtbrechung an einer Zerstreuungslinse. Parallele Lichtstrahlen, die auf die konkave Linse treffen, werden elegant so gebrochen, dass sie sich scheinbar von einem virtuellen Brennpunkt aus ausbreiten. Das Besondere: Unabhängig von der Position des Objekts entsteht immer ein verkleinertes, aufrechtes und virtuelles Bild auf derselben Seite der Linse wie das Objekt – ein perfektes Beispiel für die Vielfalt optischer Phänomene!

b) Wissenschaftliche Prinzipien

- Konkavlinsen-Eigenschaften erforschen: Zerstreuende Wirkung und negative Brennweite

- Virtuelle Brennpunkte verstehen: Scheinbare Strahlenvereinigung

- Bildkonstruktion beherrschen: Konstruktionsregeln für Zerstreuungslinsen

- Dioptrien-System anwenden: Brechkraft D = 1/f in m⁻¹

- Linsenfehler minimieren: Aberrationskorrektur in optischen Systemen

c) Schulkontext

Zielgruppe: Sekundarstufe I (Klassen 9-10) und Sekundarstufe II (Klassen 11-13)

Lehrplanbezug: Erweiterte Optik-Inhalte der Kernlehrpläne aller Bundesländer. Besonders relevant für Physik-Leistungskurse und MINT-Profilklassen.

Fächerintegration: Physik (Kernfach), Mathematik (negative Zahlen), Medizin (Sehfehler), Technik (optische Systeme)

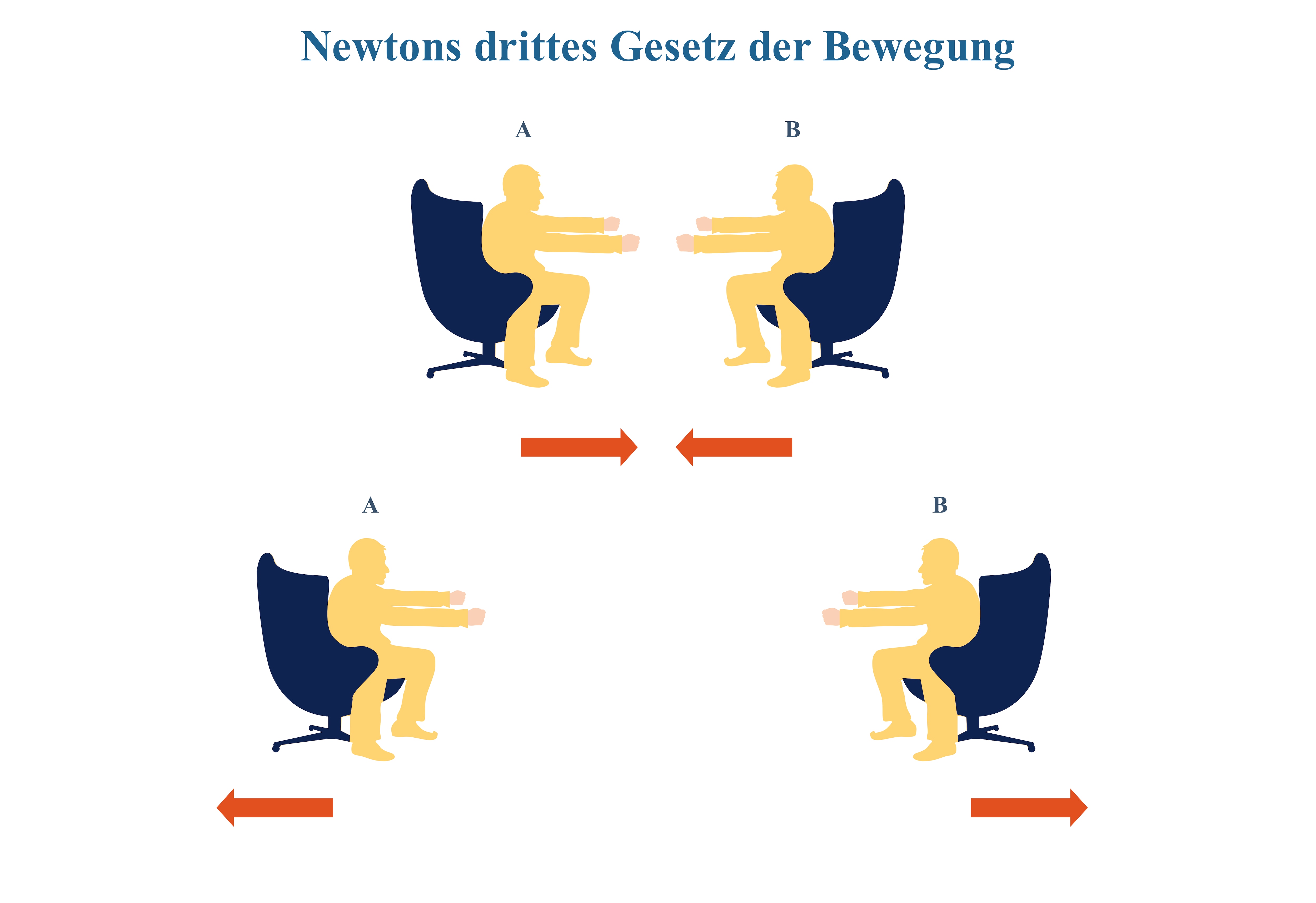

1.7 Newtons drittes Gesetz der Bewegung ⚖️

a) Vorlagenbeschreibung

Dieses eindrucksvolle Diagramm veranschaulicht Newtons berühmtes drittes Gesetz der Bewegung („Actio = Reactio") auf brillante Weise. Wenn Person A auf Person B eine Kraft ausübt, erfährt Person B exakt dieselbe Kraft in entgegengesetzter Richtung. Beide Bürostühle bewegen sich aufgrund der gegenseitigen Kräfte harmonisch voneinander weg – ein perfektes Beispiel für die Eleganz physikalischer Grundgesetze und ihre alltägliche Relevanz!

b) Wissenschaftliche Prinzipien

- Actio-Reactio-Prinzip verstehen: F₁₂ = -F₂₁ (Kräfte sind gleich und entgegengesetzt)

- Impulssatz anwenden: Impulserhaltung in abgeschlossenen Systemen

- Kraftwechselwirkung analysieren: Kräfte treten immer paarweise auf

- Schwerpunktsatz nutzen: Bewegung des gemeinsamen Schwerpunkts

- Rückstoßprinzip erforschen: Grundlage für Raketen- und Düsenantrieb

c) Schulkontext

Zielgruppe: Sekundarstufe I (Klassen 8-10) und Sekundarstufe II (Klassen 11-12)

Lehrplanbezug: Fundamentaler Bestandteil der Mechanik-Lehrpläne aller Bundesländer. Zentraler Prüfungsinhalt für MSA und Abitur in allen deutschen Bundesländern.

Fächerintegration: Physik (Kernfach), Mathematik (Vektorrechnung), Sport (Bewegungsanalyse), Technik (Antriebssysteme)

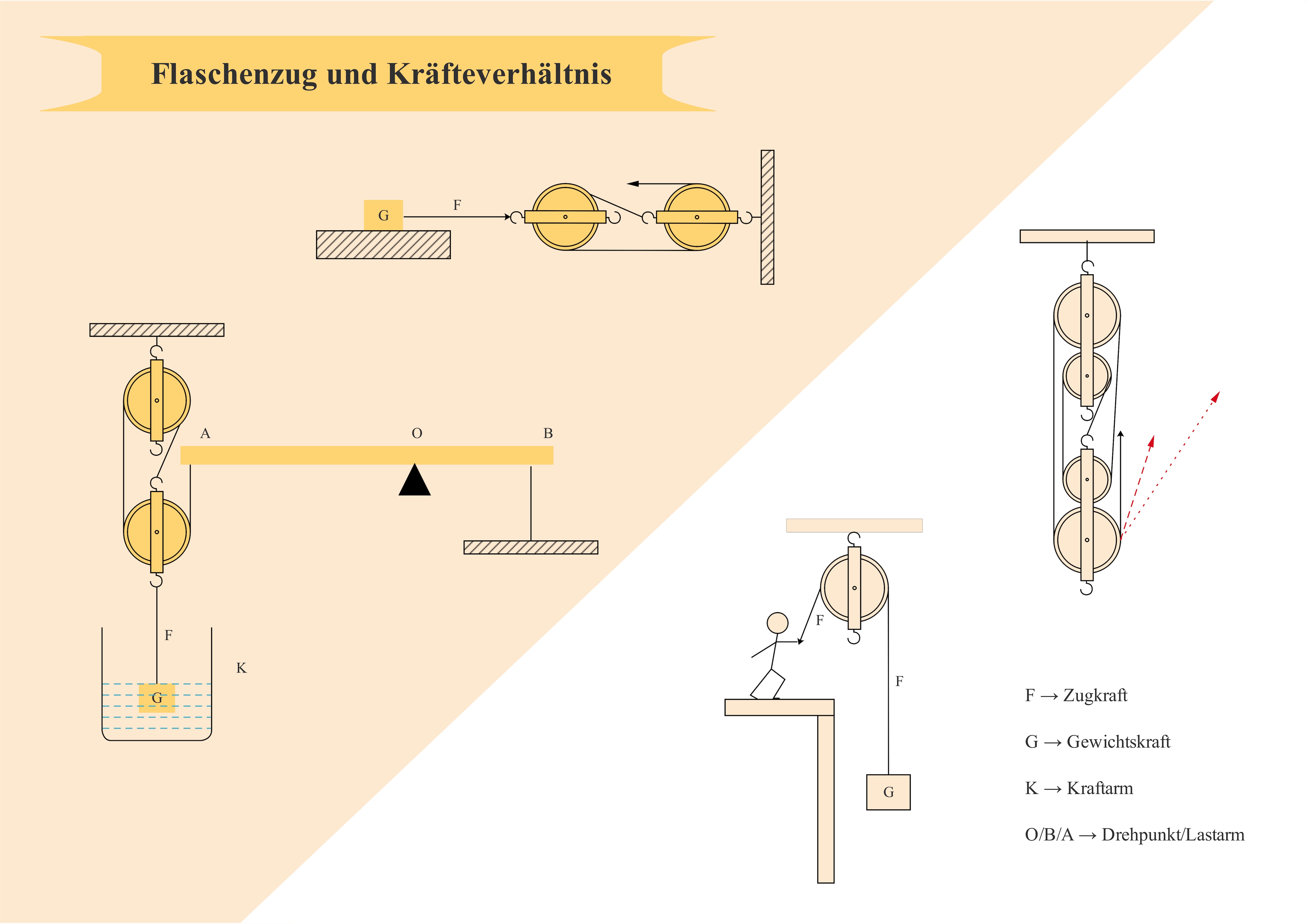

1.8 Flaschenzug und Kräfteverhältnis 🏗️

a) Vorlagenbeschreibung

Dieses faszinierende Diagramm zeigt den raffinierten Aufbau und die geniale Funktionsweise eines Flaschenzugs. Mit Hilfe mehrerer clever angeordneter Umlenkrollen kann eine schwere Last mit deutlich geringerer Zugkraft bewegt werden. Das Kräfteverhältnis zwischen Zugkraft und Gewichtskraft verdeutlicht den beeindruckenden mechanischen Vorteil und dient als perfekte Einführung in das fundamentale Prinzip der Arbeitserhaltung – Ingenieurskunst zum Anfassen!

b) Wissenschaftliche Prinzipien

- Mechanischen Vorteil berechnen: Kraftverringerung durch Wegtvergrößerung

- Goldene Regel der Mechanik: W = F · s = konstant

- Seilkräfte analysieren: Kraftverteilung in Seilsystemen

- Hebel- und Rollenprinzip: Kombinierte einfache Maschinen

- Wirkungsgrad bestimmen: Reibungsverluste in realen Systemen

c) Schulkontext

Zielgruppe: Sekundarstufe I (Klassen 8-10) und Sekundarstufe II (Klassen 11-12)

Lehrplanbezug: Klassischer Bestandteil der Mechanik-Lehrpläne aller Bundesländer im Bereich "Einfache Maschinen". Besonders relevant für Technik- und Physik-Profilkurse.

Fächerintegration: Physik (Mechanik), Mathematik (Proportionalitäten), Technik (Maschinenbau), Sport (Fitnessgeräte)

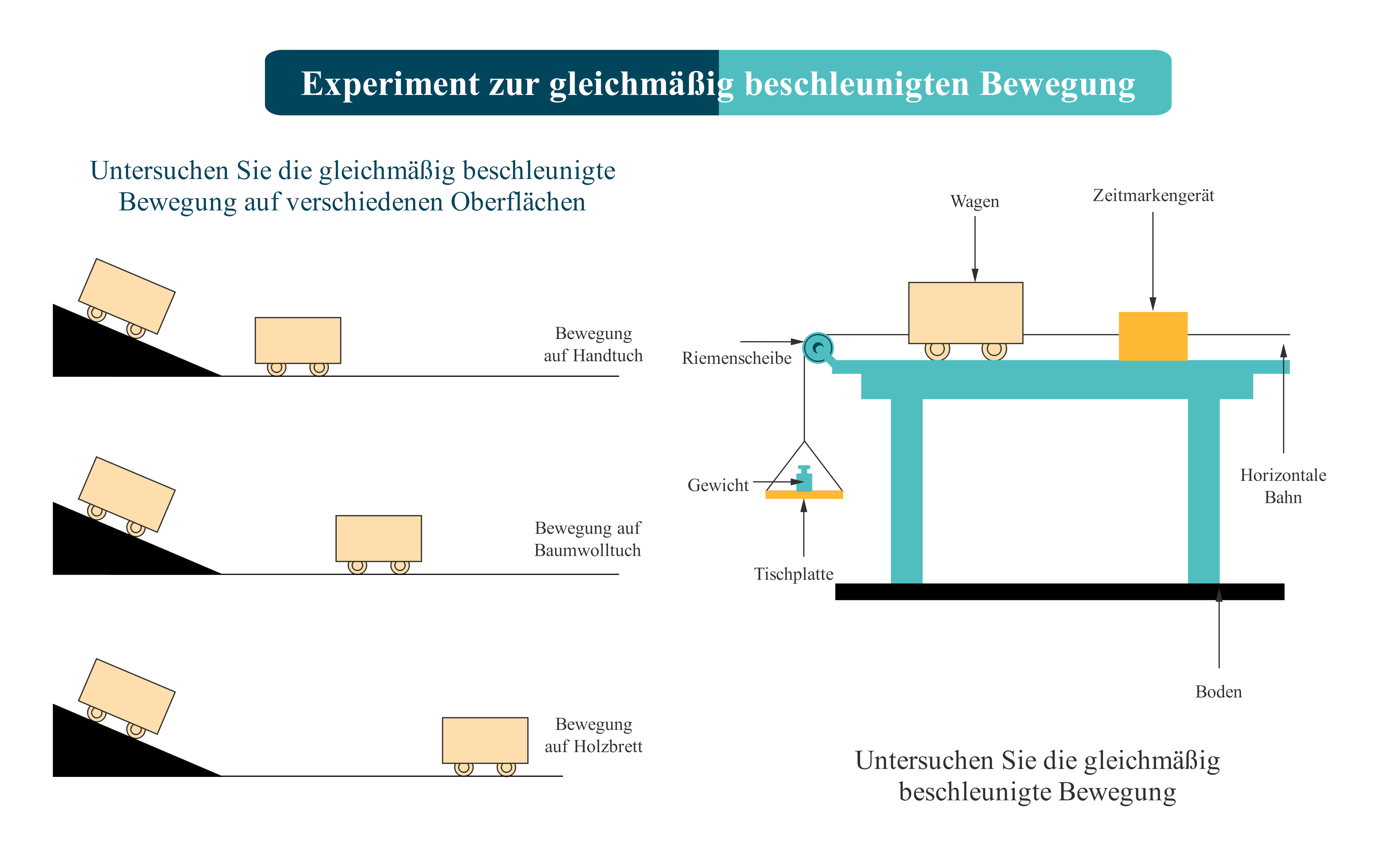

1.9 Experiment zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung 🚀

a) Vorlagenbeschreibung

Dieses hochmoderne Experiment untersucht die gleichmäßig beschleunigte Bewegung eines Wagens auf verschiedenen Oberflächen mit wissenschaftlicher Präzision. Mithilfe eines innovativen Zeitmarkengeräts können die Geschwindigkeitsänderungen exakt erfasst werden. Durch systematische Variation der Oberflächen (Handtuch, Baumwolltuch, Holzbrett) wird der faszinierende Einfluss der Reibung auf die Beschleunigung quantitativ untersucht – experimentelle Physik in Perfektion!

b) Wissenschaftliche Prinzipien

- Kinematik-Gleichungen anwenden: s = ½at², v = at, a = konstant

- Zweites Newtonsches Gesetz nutzen: F = ma

- Reibungskoeffizienten bestimmen: μ = FR/FN

- Bewegungsdiagramme erstellen: s-t-, v-t- und a-t-Diagramme

- Messunsicherheiten analysieren: Statistische Auswertung experimenteller Daten

c) Schulkontext

Zielgruppe: Sekundarstufe II (Klassen 11-13), Physik-Leistungskurse

Lehrplanbezug: Anspruchsvolle experimentelle Physik der Oberstufen-Lehrpläne aller Bundesländer. Hochrelevant für das praktische Abitur und experimentelle Prüfungsteile.

Fächerintegration: Physik (Experimentalphysik), Mathematik (Funktionsanalyse), Informatik (Datenauswertung), Technik (Messtechnik)

2. Umfassende Vergleichstabelle

| Vorlagenname | Zielgruppe | Hauptfach | Schwierigkeitsgrad | Zeitaufwand | Bundesland-Relevanz | Zentrale Lernziele |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 🌍 Umlaufbahn der Erde | Primarstufe/Sek I (3-7) | Physik/Sachkunde | ⭐ Niedrig | 30-45 Min | Alle Bundesländer | Jahreszeiten verstehen, Astronomie-Grundlagen entwickeln |

| 🌙 Mondphasen | Primarstufe/Sek I (3-8) | Physik/Sachkunde | ⭐ Niedrig | 25-40 Min | Alle Bundesländer | Himmelsmechanik begreifen, Zyklen erkennen |

| ☀️ Sonnensystem | Primarstufe/Sek I (4-9) | Physik/Geographie | ⭐⭐ Niedrig-Mittel | 45-60 Min | Alle Bundesländer | Planetenkunde erforschen, Größenverhältnisse verstehen |

| 🔍 Bildkonstruktion Sammellinse | Sek I (7-9) | Physik | ⭐⭐ Mittel | 45-60 Min | Alle Bundesländer | Optische Abbildung verstehen, Konstruktion beherrschen |

| 💡 Strahlendiagramm Sammellinse | Sek I/II (8-12) | Physik | ⭐⭐⭐ Mittel | 60-90 Min | Alle Bundesländer | Lichtbrechung analysieren, Linsengleichung anwenden |

| 🔬 Zerstreuungslinse | Sek I/II (9-13) | Physik | ⭐⭐⭐ Mittel-Hoch | 60-90 Min | Alle mit erweiterter Optik | Virtuelle Bilder verstehen, negative Brennweiten |

| ⚖️ Newtons 3. Gesetz | Sek I/II (8-12) | Physik | ⭐⭐⭐ Mittel-Hoch | 45-75 Min | Alle Bundesländer | Wechselwirkungsprinzip erfassen, Kräfte verstehen |

| 🏗️ Flaschenzug | Sek I/II (8-12) | Physik/Technik | ⭐⭐⭐ Mittel-Hoch | 75-120 Min | Alle, bes. Technik-Profile | Mechanische Arbeit verstehen, einfache Maschinen |

| 🚀 Beschleunigte Bewegung | Sek II (11-13) | Physik LK | ⭐⭐⭐⭐ Hoch | 120-180 Min | Alle mit Experimentalphysik | Kinematik experimentell erforschen, Messdatenanalyse |

3. Empfehlungen für maximalen Lernwert

3.1 Didaktische Hinweise

Experimenteller Physikunterricht

- Phänomen-orientierter Einstieg: Vom Staunen zur systematischen Erklärung

- Hypothesen-Bildung: Schüler entwickeln eigene Erklärungsmodelle

- Quantitative Auswertung: Messdaten systematisch analysieren und interpretieren

- Modell-Realität-Bezug: Grenzen und Gültigkeitsbereiche physikalischer Modelle

MINT-Förderung nach deutschen Standards

- Integration der KMK-Bildungsstandards für naturwissenschaftliche Grundbildung

- Förderung prozessbezogener Kompetenzen (Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewertung)

- Berücksichtigung des Beutelsbacher Konsenses bei gesellschaftsrelevanten Themen

- Vernetzung mit außerschulischen MINT-Lernorten und Schülerlaboren

3.2 Differenzierungsmöglichkeiten

Niveaudifferenzierung in der Physik

- Qualitativ vs. quantitativ: Phänomen-Verständnis oder mathematische Modellierung

- Experimenteller Zugang: Geführte Experimente bis hin zur freien Forschung

- Mathematisierungsgrad: Beschreibung, Formel-Anwendung oder Herleitung

Inklusive Physikdidaktik

- Multisensorischer Zugang: Sehen, Hören, Fühlen physikalischer Phänomene

- Sprachsensibler Fachunterricht: Fachsprache systematisch entwickeln

- Gender-sensible Physik: Vielfältige Kontexte und Rollenvorbilder

- Begabungsförderung: Forschungsprojekte und Wettbewerbsteilnahmen

3.3 Digitale Integration

Experimentelle Physik digital

- Videoanalyse: Bewegungen mit Smartphone-Apps quantitativ auswerten

- Simulationen: PhET, Algodoo und andere interaktive Physik-Programme

- Messtechnik: Sensoren und Arduino-Mikrocontroller im Experiment

- 3D-Visualisierung: Molekül- und Atomdarstellungen in VR/AR

Kollaborative MINT-Bildung

- Digitale Laborbücher und gemeinsame Datenauswertung

- Internationale Schulpartnerschaften für gemeinsame Projekte

- Online-Mentoring durch Universitäten und Forschungseinrichtungen

- Citizen Science Projekte mit echten Forschungsdaten

- EdrawMax-Integration: Kollaborative Erstellung von Versuchsprotokollen

- Gemeinsame Physik-Mindmaps für vernetzte Themenbereiche

3.4 Bewertungskriterien

Kompetenzorientierte Physik-Bewertung

- Erkenntnisgewinnung (35%): Experimentieren, Modellieren, Mathematisieren

- Fachwissen (30%): Konzepte, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten

- Kommunikation (20%): Fachsprache, Argumentation, Präsentation

- Bewertung (15%): Relevanz, Nachhaltigkeit, ethische Aspekte

Experimentelle Kompetenzen bewerten

- Versuchsplanung und Hypothesenformulierung

- Durchführung und Dokumentation von Experimenten

- Datenauswertung und Fehleranalyse

- Kritische Reflexion der Ergebnisse und Methoden

Physik-spezifische Qualitätssicherung

- Fachliche Korrektheit und Aktualität der Inhalte

- Sicherheitsaspekte bei Experimenten beachten

- Vernetzung mit aktueller Forschung und Technologie

- Berücksichtigung von Forschungsethik und Nachhaltigkeit

3.5 EdrawMax im Physikunterricht

Revolutionäre Vorteile für Physiklehrkräfte

- Experiment-Visualisierung: Komplexe Versuchsaufbauten anschaulich darstellen

- Strahlengang-Konstruktion: Präzise optische Diagramme in Minuten erstellen

- Bewegungs-Animation: Kinematische Abläufe dynamisch veranschaulichen

- Kraft-Diagramme: Kräfteparallelogramme und Freikörperbilder perfekt gestalten

- Schaltplan-Design: Elektrische Schaltungen professionell dokumentieren

Inspirierender Mehrwert für Physik-Schüler

- Konzept-Mapping: Physikalische Zusammenhänge visuell strukturieren

- Experiment-Protokolle: Versuchsaufbauten systematisch dokumentieren

- Präsentations-Excellence: Forschungsergebnisse professionell darstellen

- Modell-Entwicklung: Eigene physikalische Modelle kreativ visualisieren

- Portfolio-Gestaltung: Lernfortschritte attraktiv dokumentieren

MINT-Integration im deutschen Bildungssystem

- Unterstützung der MINT-Strategie des Bundesministeriums für Bildung

- Förderung digitaler Kompetenzen nach KMK-Strategie "Bildung in der digitalen Welt"

- Vorbereitung auf technische Studiengänge und Ingenieursberufe

- Stärkung der Position Deutschlands als Technologie- und Innovationsstandort

- Beitrag zur Gleichberechtigung in MINT-Fächern

3.6 Praxisempfehlungen für den Einsatz

Physik-spezifische Unterrichtsszenarien

- Experimentelle Einführung: Phänomene mit EdrawMax-Diagrammen erklären

- Modellbildung: Theoretische Konzepte visuell entwickeln

- Versuchsauswertung: Messdaten in aussagekräftige Diagramme umwandeln

- Forschungsprojekte: Komplexe physikalische Systeme kollaborativ modellieren

- Abitur-Vorbereitung: Prüfungsrelevante Themen systematisch visualisieren

Technische Integration in Physik-Fachräume

- Interaktive Whiteboards für Live-Diagrammerstellung

- Tablet-Klassen für mobile Experiment-Dokumentation

- 3D-Drucker für physikalische Modelle aus EdrawMax-Entwürfen

- Sensor-Interfaces für direkte Messdaten-Visualisierung

- Cloud-Speicher für fachbereichsübergreifende Projektarbeit

MINT-Netzwerk und Fortbildung

- Kooperation mit Universitäten und Forschungseinrichtungen

- Lehrerfortbildungen zu digitaler Physikdidaktik

- Schülerlabor-Partnerschaften für authentische Forschungserfahrungen

- Industrie-Kooperationen für praxisnahe Anwendungsbeispiele

- Internationale MINT-Projekte mit Partnerschulen

Fazit und Ausblick

Die vorgestellten neun Physik-Lernvorlagen, meisterhaft erstellt mit EdrawMax, decken das gesamte Spektrum vom Sachunterricht der Primarstufe bis zur experimentellen Oberstufenphysik ab und entsprechen den aktuellen Bildungsstandards aller deutschen Bundesländer. Durch die systematische Integration digitaler Medien, experimenteller Zugänge und kompetenzorientierter Bewertungsverfahren werden optimale Lernbedingungen für die MINT-Förderung geschaffen.

EdrawMax erweist sich dabei als revolutionäre Plattform für die moderne Physikdidaktik: Die Software vereint wissenschaftliche Präzision mit didaktischer Klarheit und ermöglicht es Lehrkräften sowie Schülern, physikalische Phänomene zeitgemäß zu visualisieren und zu verstehen. Die kostenlose Online-Verfügbarkeit demokratisiert den Zugang zu hochwertigen MINT-Bildungsressourcen und stärkt Deutschlands Position als Innovationsstandort.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Materialien sollte sich an den Ergebnissen der internationalen Bildungsvergleichsstudien (PISA, TIMSS) orientieren und dabei die spezifischen Stärken des deutschen Bildungssystems nutzen. Besonders die Integration von Forschung und Lehre, die Förderung experimenteller Kompetenzen und die Nutzung innovativer Tools wie EdrawMax werden zunehmend entscheidend. So wird Physikunterricht nicht nur wissenschaftlich fundierter, sondern auch inspirierender und zukunftsweisend gestaltet – für eine Generation, die unsere technologische Zukunft prägen wird.