Was ist das Immunsystem?

Das Immunsystem eines Organismus ist ein Netzwerk biologischer Mechanismen, das ihn vor Krankheiten schützt. Es kann eine Vielzahl von Auslösern erkennen und darauf reagieren – darunter Viren, Darmparasiten, entartete (maligne) Zellen und körperfremde Stoffe wie Holz – und hält sie vom lebenden Gewebe des Organismus fern.

Welche Bestandteile hat das Immunsystem?

Um den Körper zu schützen, arbeiten zahlreiche Zellen und Organe im Immunsystem zusammen. Im Folgenden finden Sie die Bestandteile des Immunsystems, die gemeinsam gegen Eindringlinge vorgehen, die unsere Abwehr angreifen könnten.

Leukozyten (weiße Blutkörperchen) sind zentrale Elemente des Immunsystems. Phagozyten (Fresszellen) sind eine Art weißer Blutkörperchen, die in den Körper eindringende Krankheitserreger aufnehmen und verdauen. Andere, die sogenannten Lymphozyten, helfen dem Immunsystem, sich Eindringlinge zu „merken“ und sie zu eliminieren. Ein Neutrophil (neutrophiler Granulozyt) ist ein Typ Phagozyt, der vor allem Bakterien bekämpft. Ärztinnen und Ärzte können per Blutbild feststellen, ob der Körper aufgrund einer bakteriellen Infektion vermehrt Neutrophile gebildet hat. Weitere phagozytäre Zellen sorgen dafür, dass der Organismus auf Eindringlinge auf seine spezifische Weise reagiert.

Lymphozyten werden in zwei Typen unterteilt: B-Lymphozyten und T-Lymphozyten. Lymphozyten entstehen im Knochenmark als B-Zellen und wandern anschließend in die Thymusdrüse, wo sie sich zu T-Zellen entwickeln. B-Lymphozyten fungieren als „Aufklärung“ des Körpers: Sie erkennen Bedrohungen und stoßen die passende Abwehrreaktion an. T-Zellen handeln wie „Kämpfer“ und sind für die Beseitigung der durch das Abwehrsystem erkannten Eindringlinge zuständig (u. a. zytotoxische T-Zellen, auch „Killerzellen“ genannt).

Wie funktioniert das Immunsystem?

Erkennt der Körper gefährliche Substanzen – sogenannte Antigene –, versucht das Immunsystem, sie zu identifizieren und zu zerstören. Werden B-Zellen aktiviert, bilden sie Antikörper (auch Immunglobuline), die sich spezifisch an die entsprechenden Antigene binden.

Antikörper verbleiben nach ihrer Bildung im Körper, damit wir bei einer erneuten Begegnung mit demselben Erreger schneller reagieren können. Impfungen beugen in ähnlicher Weise zahlreichen Krankheiten vor: Bei der Immunisierung wird der Körper einem Antigen ausgesetzt, ohne krank zu werden. So kann er Antikörper bilden, die künftig vor einem Eindringen der Erreger schützen.

Antikörper können ein Antigen erkennen und daran binden, es aber nicht selbst zerstören. Diese Aufgabe übernehmen T-Lymphozyten. Sie beseitigen u. a. Antigene, die bereits von Antikörpern markiert wurden, sowie infizierte oder veränderte Zellen.

Wie stärken Sie Ihr Immunsystem?

Als erste Verteidigungslinie hilft ein gesunder Lebensstil. Die Beachtung grundlegender Gesundheitsregeln ist die wirksamste Vorsorge, um Ihr Immunsystem funktionstüchtig zu halten.

Jede Komponente Ihres Körpers – besonders das Immunsystem – arbeitet besser, wenn sie vor Umwelteinflüssen geschützt ist und durch folgende Maßnahmen eines gesunden Lebensstils gestärkt wird:

- Hören Sie mit dem Rauchen auf

- Essen Sie Obst und Gemüse

- Bewegen Sie sich viermal pro Woche

- Halten Sie einen gesunden BMI

- Verzichten Sie auf täglichen Alkoholkonsum

- Gönnen Sie sich regelmäßige Ruhetage

- Waschen Sie sich vor und nach dem Essen die Hände

- Reduzieren Sie Stress

- Lassen Sie sich impfen

Wie jede Armee ist auch die „Einsatztruppe“ des Immunsystems auf gute Versorgung angewiesen: Eine gesunde Abwehr benötigt kontinuierlich Nährstoffe. Seit Langem ist bekannt, dass Menschen in Armut und mit Mangelernährung anfälliger für Infektionskrankheiten sind.

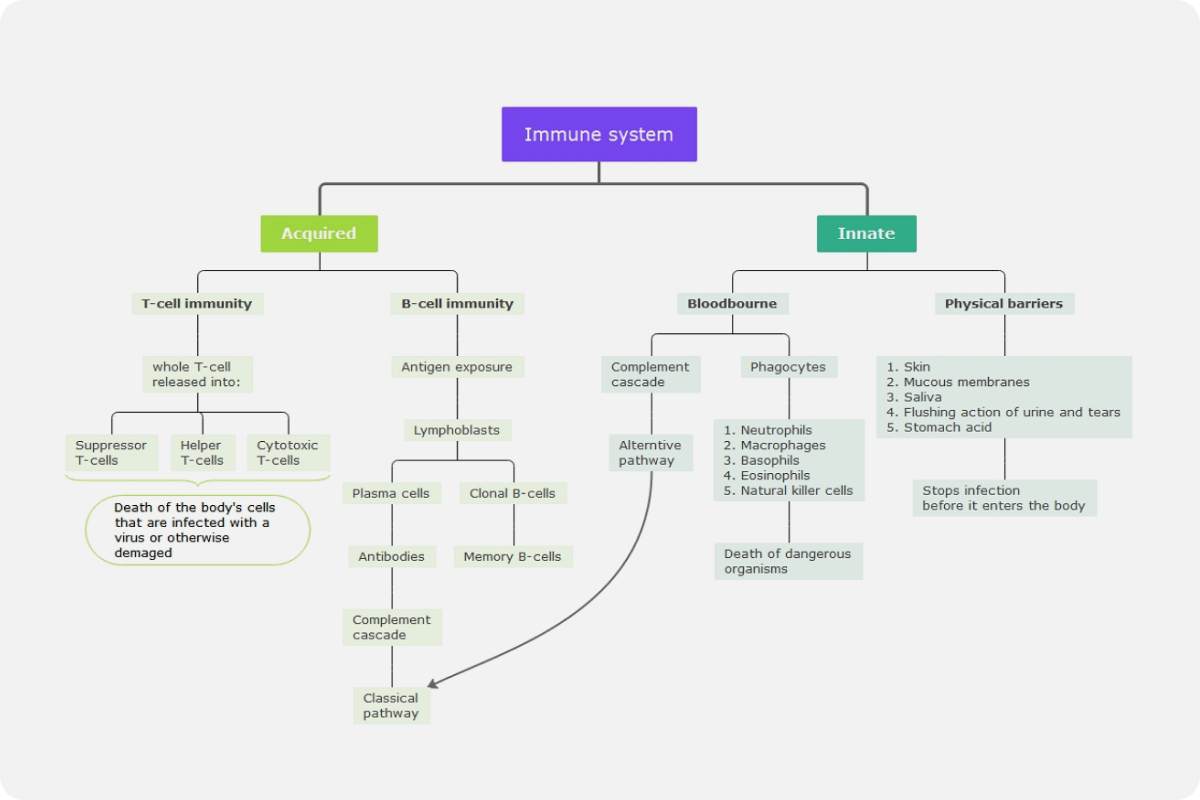

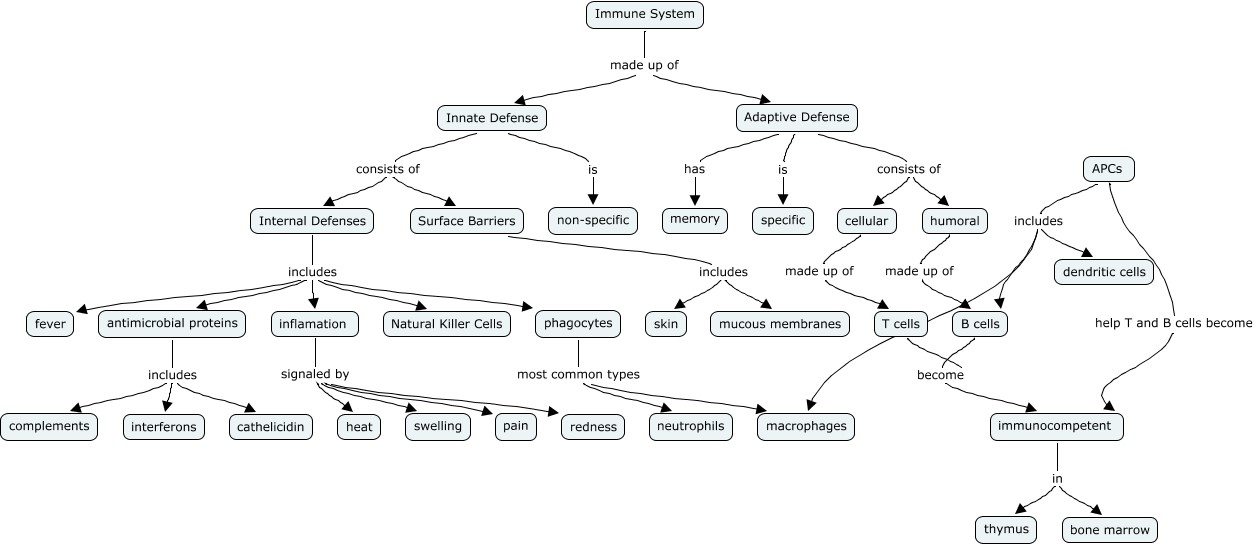

Beispiele für Concept-Maps zum Immunsystem

Beispiel 1

Das Immunsystem gliedert sich in zwei Bereiche: die angeborene (innate) und die erworbene (adaptive) Immunabwehr. Die adaptive Abwehr entsteht im Laufe des Lebens – etwa durch Infektionen und Impfungen –, während die angeborene Abwehr von Geburt an vorhanden ist. Die folgende Concept-Map zeigt die Typen des Immunsystems, deren Verzweigungen und welche Aufgaben die jeweiligen Zelltypen übernehmen – für ein leichteres Verständnis und Lernen.