1781 veröffentlicht, gehört Kants „Kritik der reinen Vernunft“ zu den meistzitierten und zugleich am wenigsten verstandenen Büchern der Philosophie. Sie stellt die brutale Frage: Was können wir wirklich wissen?

Die meisten Zusammenfassungen der „Kritik der reinen Vernunft“ vereinfachen zu stark oder ertrinken im Jargon. Wenn du dich je gefragt hast, warum sich Zeit universal anfühlt, warum Ursache und Wirkung so offensichtlich scheinen oder warum manche Wahrheiten „eingebaut“ wirken – dieses Buch erklärt es leise, aber gründlich.

Und es prägt bis heute unser Denken über Wissenschaft, Wahrnehmung, KI – ja, sogar deinen TikTok-Feed.

In diesem Artikel zerlege ich das Werk klar und einprägsam – mit Beispielen, die hängenbleiben, und Tools, die das Erschließen beschleunigen.

In diesem Artikel

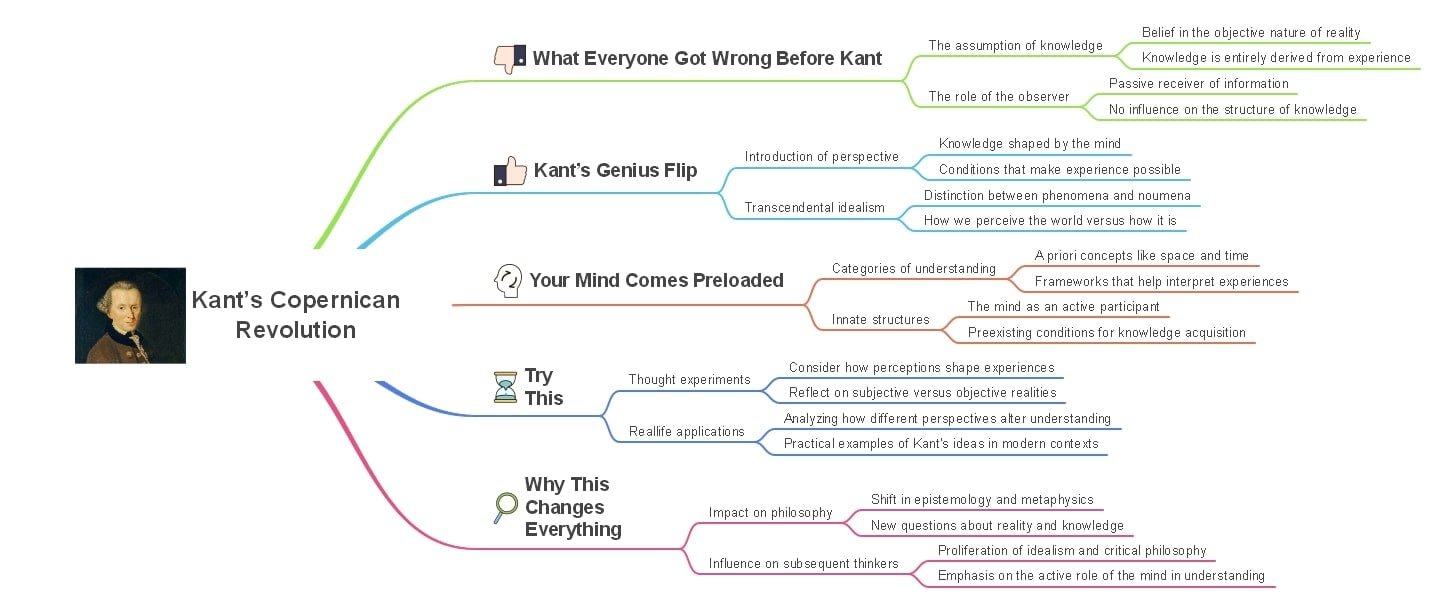

Die kopernikanische Wende

Was vor Kant missverstanden wurde

Vor Kant sahen viele Denker den Geist als passiven Empfänger.

Empiristen wie Locke und Hume glaubten, wir lernten alles durch Erfahrung. Man wird mit einem leeren Geist geboren, den das Wissen nach und nach füllt.

Rationalisten wie Descartes meinten, einige Wahrheiten (etwa in Mathematik oder Logik) seien eingeboren – unabhängig von Erfahrung.

Beide Lager machten Fortschritte, doch keines konnte erklären, wie wir Dinge wie „Jede Wirkung hat eine Ursache“ mit solcher Gewissheit wissen, obwohl sich manche Wahrheiten nicht direkt „in der Welt“ zeigen.

In diese Lücke trat Kant.

Kants genialer Dreh: vom passiven zum aktiven Geist

Kants Einsicht stellte die Frage auf den Kopf:

„Was, wenn nicht der Geist von der Welt geformt wird, sondern die Welt vom Geist?“

Stell es dir so vor: Kopernikus schockierte die Welt, indem er sagte, die Erde kreise um die Sonne – nicht umgekehrt. Kant vollbrachte einen ähnlichen Schritt. Er behauptete: Die Wirklichkeit, wie wir sie erleben, richtet sich nach der Struktur unseres Geistes.

Das ist keine poetische Metapher, sondern eine wörtliche Aussage darüber, wie wir alles wahrnehmen und begreifen.

Dein Geist kommt vorinstalliert

Kant argumentierte, der Geist bringe eingebaute „Filter“ in jede Erfahrung ein. Du bekommst nie die rohe Realität; du erhältst verarbeitete Eingaben – ähnlich wie ein VR-Headset dein Sichtfeld formt.

- Raum und Zeit sind nicht „da draußen“; sie sind Teil der Ordnung, die dein Geist der Erfahrung gibt.

- Kausalität wird nicht entdeckt; sie wird vom Verstand projiziert, um Ereignisse verstehbar zu machen.

Einfach gesagt: Der Geist ist keine leere Seite, sondern eine Formatierungs-Software für Erfahrung.

Probiere es aus: Du kannst nicht außerhalb von Raum und Zeit denken

Daran merkst du, dass Kant etwas auf der Spur war: Versuche, dir einen Gegenstand vorzustellen, der weder im Raum noch in der Zeit ist.

Nur zu.

Dir fällt nichts ein, oder? Denn dein Geist verarbeitet Wirklichkeit ohne diese Strukturen nicht. Raum und Zeit sind Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung – nicht Eigenschaften der Außenwelt.

Warum das alles verändert

Das war Kants „kopernikanische Wende“. Anstatt zu verlangen, dass Wissen der äußeren Realität entsprechen müsse, fragte er: Was muss am Geist wahr sein, damit Erfahrung überhaupt möglich ist?

Diese Verschiebung veränderte alles:

- Warum Wissenschaft funktioniert: weil sie auf Regeln beruht, die der Verstand an die Wirklichkeit heranträgt.

- Warum sich Mathematik universal anfühlt: weil sie geistige Strukturen widerspiegelt – nicht bloße Entdeckungen der Physik.

- Warum die Philosophie in Sackgassen geriet: weil sie den Geist als Spiegel statt als Konstrukteur behandelte.

Die Werkzeuge des Verstandes

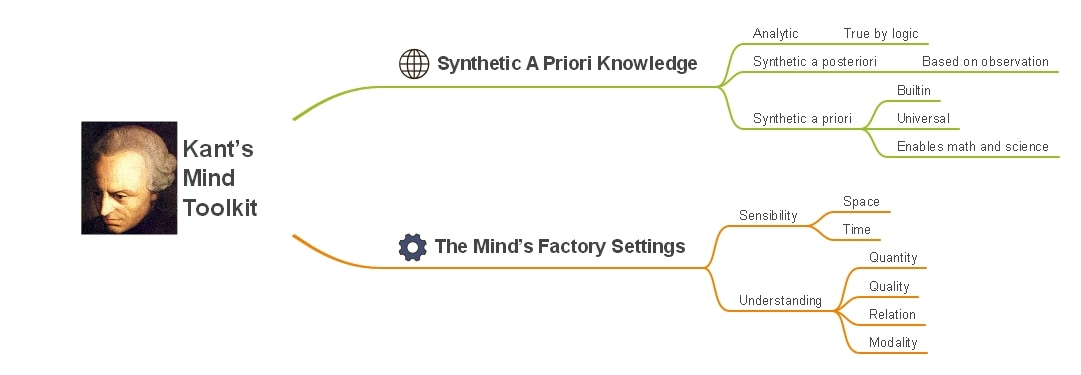

Synthetische Urteile a priori

Kant führte eine dritte Wissensart ein, die weder Empiristen noch Rationalisten erklären konnten. Sie veränderte alles.

Lass es uns in einer Tabelle aufschlüsseln:

| Art des Wissens | Beispiel | Wie wir es wissen | Warum es zählt |

| Analytisch | „Alle Junggesellen sind unverheiratet.“ | Per Definition (Logik) | Wahr, aber ohne neuen Informationsgehalt |

| Synthetisch a posteriori | „Der Himmel ist blau.“ | Beobachtung (Erfahrung) | Informativ, aber nicht immer universell wahr |

| Synthetisch a priori | „7 + 5 = 12“, „Jede Wirkung hat eine Ursache“ | Im Verstand verankert | Allgemeingültig und notwendig – schon vor jeder Erfahrung |

Diese dritte Kategorie ist der Schlüssel. Du lernst „7 + 5 = 12“ nicht am Apfelzählen – du weißt es, bevor das Zählen beginnt.

Kant meinte: Mathematik und Naturwissenschaft funktionieren nicht, weil wir die Wirklichkeit „an sich“ entdecken, sondern weil wir eingebaute geistige Regeln auf Erfahrung anwenden.

Mir wurde das beim Studium der newtonschen Gesetze klar: Physik ist nicht bloß Beobachtung; sie setzt Ursache und Wirkung, Raum und Zeit voraus. Kant sagt: Diese Regeln sind in uns angelegt – deshalb wirken sie universal.

Die Werkseinstellungen des Geistes

Kant blieb nicht bei Wissensarten stehen. Er ging tiefer – zur Struktur all unserer Erfahrung.

Rahmen der Sinnlichkeit (wo Dinge erscheinen):

- Raum: Jede Erfahrung hat einen Ort.

- Zeit: Jede Erfahrung verläuft in einer Abfolge.

Das wählst du nicht – dein Geist erzwingt es.

Verstandeskategorien (wie du das Erscheinende denkst):

| Gruppe | Kategorien |

| Quantität | Einheit, Vielheit, Allheit |

| Qualität | Realität, Negation, Limitation |

| Relation | Substanz/Akzidenz, Ursache/Wirkung |

| Modalität | Möglichkeit, Dasein, Notwendigkeit |

Du siehst diese Kategorien nicht direkt. Doch ohne sie ergibt nichts Sinn.

Praxistest: Ein unbekanntes Obst probieren

Sagen wir, du probierst ein Obst, das du noch nie gegessen hast.

Ohne Anstrengung wird dein Geist:

- es irgendwo verorten (auf deiner Zunge),

- die Abfolge protokollieren (süß → säuerlich),

- eine Ursache annehmen (Geschmack kommt vom Obst, nicht von Magie).

Das sind keine Schlussfolgerungen, sondern Bedingungen der Wahrnehmung. Du kannst sie nicht „nicht“ verwenden – selbst wenn du es versuchst.

Mir wurde das bei der Erinnerung an einen Verkehrsunfall bewusst: Ich wusste Ort, Abfolge, Ursache. All das war vorgegeben, nicht gewählt. Kant erklärt warum.

Die Grenzen der Erkenntnis

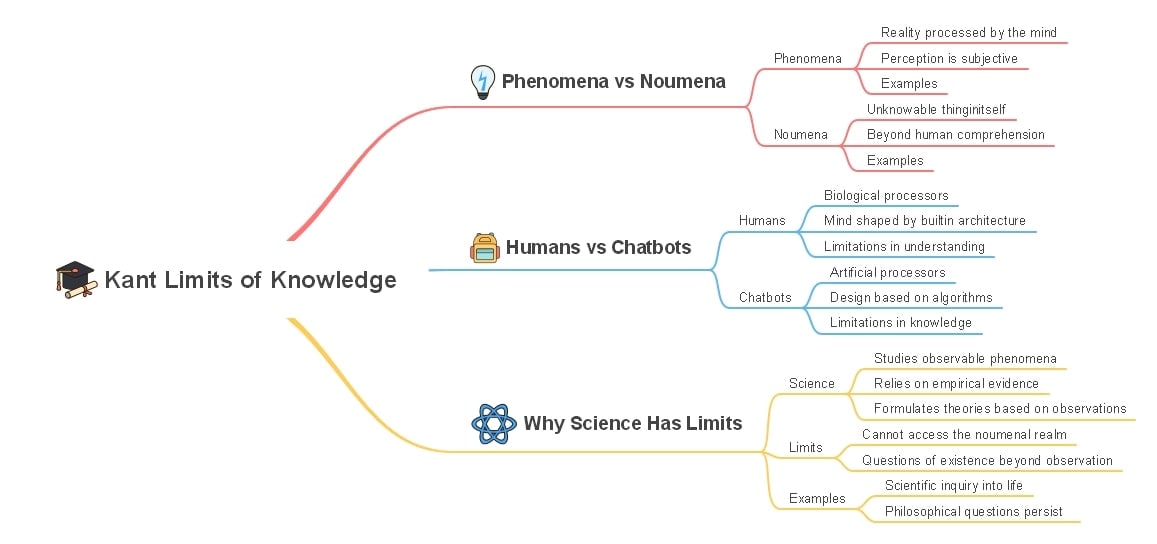

Phänomene vs. Noumena

Kant zog eine scharfe Linie zwischen zwei Arten von „Wirklichkeit“:

- Phänomene = die Welt, wie du sie erfährst

- Noumena = die Welt, wie sie ohne deinen Geist an sich besteht

Du kennst immer nur Phänomene. Diese Rose, die du siehst? Lichtwellen, Duftmoleküle, Tastsinn – alles vom Gehirn verarbeitet.

Was ist die Rose an sich? Das wirst du nie wissen. Das ist das Noumenon: das Ding, wie es unabhängig von dir existiert.

Das ist nicht bloße Vorsicht, sondern eine Grenze – eingebaut. So wie du mit dem Auge kein Infrarot sehen kannst, kannst du mit dem Geist keine Noumena erfassen.

Mir wurde das im Traumstudium deutlich: Ein Traum wirkt real, weil dein Geist weiterhin Raum, Zeit und Kausalität anwendet – ohne äußere Welt dahinter. In Traum wie Wachen vermittelt der Geist das, was du „Wirklichkeit“ nennst.

Moderner Vergleich: Menschen vs. Chatbots

Kants Rahmen passt auch zur heutigen Technik.

Ob ich diesen Artikel schreibe oder du ihn liest – wir deuten Eingaben auf Basis unserer Architektur.

Denke an ChatGPT: Es „weiß“ nichts, sondern verarbeitet Muster aus seinem Training.

So verschieden sind wir nicht. Kant würde sagen: Menschen sind biologische Prozessoren – mit eingebautem Code: Raum, Zeit, Kausalität, Logik.

Das macht uns nicht „unecht“, nur begrenzt.

Warum die Wissenschaft Grenzen hat

Kant erklärt, warum Wissenschaft mächtig ist – aber nicht allmächtig.

Wissenschaft untersucht Phänomene: das Beobachtbare, Messbare, Testbare.

Im noumenalen Bereich jedoch sind Fragen wie „Warum gibt es überhaupt etwas?“ oder „Was ist die Seele?“ experimentell nicht erreichbar.

Du könntest sagen: „Wir haben es nur noch nicht entdeckt.“ Kant antwortet: Es liegt nicht an Zeit oder Werkzeugen – unser Geist kann ungefilterte Realität grundsätzlich nicht verarbeiten.

Am härtesten traf mich das im Neurowissenschafts-Kurs: Jeder Hirnscan liefert physikalische Daten. Aber Bewusstsein? Weiter ungeklärt. Kant hat diese Grenze vorweggenommen.

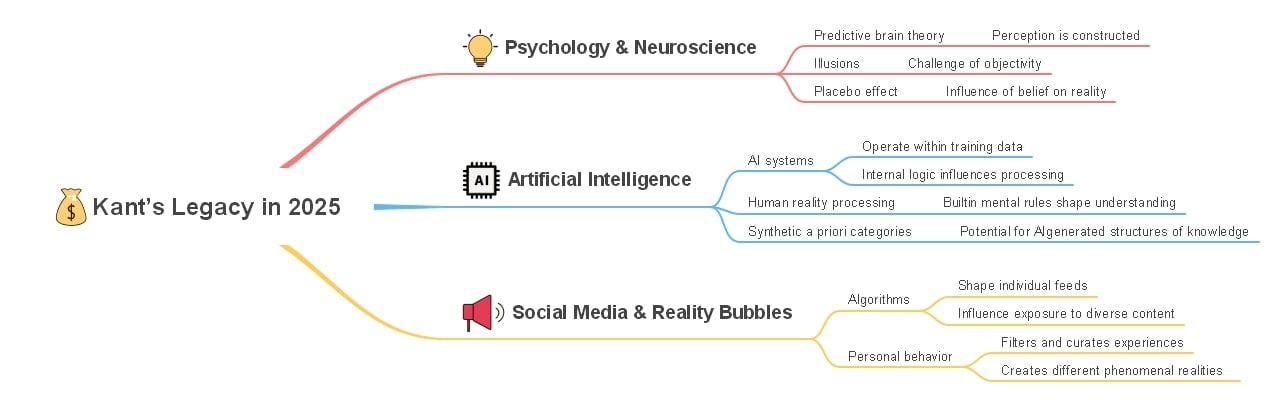

Kants Vermächtnis im Jahr 2025

Psychologie & Neurowissenschaften

Kant meinte, der Geist strukturiere Erfahrung, bevor sie stattfindet. Die heutige Theorie des „prädiktiven Gehirns“ sagt dasselbe.

Dein Gehirn reagiert nicht nur; es antizipiert anhand früherer Eingaben und füllt Lücken. Du siehst, was dein Geist erwartet.

So funktionieren Täuschungen – oder warum man Liedtexte misshören kann.

Kant hatte keine fMRI-Scanner, aber sein Modell sitzt: Wahrnehmung ist nicht passiv, sondern konstruiert.

Auch der Placebo-Effekt passt: Zuckertabletten lösen echte Effekte aus – nicht wegen der Pille, sondern wegen des Glaubens. Kants Punkt in Aktion: Der Geist verändert, was für dich „real“ ist.

Künstliche Intelligenz

Moderne KI beruht auf Architektur.

So wie der Mensch nicht außerhalb von Raum und Zeit denken kann, kann eine KI nichts „wissen“, was außerhalb von Trainingsdaten und Modellstruktur liegt.

Gib zwei verschiedenen Modellen denselben Prompt – du bekommst womöglich unterschiedliche Antworten. Warum?

Weil ihre „Kategorien“, ihre interne Logik, Gewichte und Daten verschieden sind.

Kant würde sagen: Kein System nimmt die rohe Realität wahr. Jedes System formt sein Wissen gemäß seinem Design.

Das führt zur tieferen Frage:

Wenn Menschen synthetisches a priori fest verdrahtet haben – könnten KIs eigene feste „Denkregeln“ entwickeln?

Das ist keine reine Philosophie mehr, sondern Designlogik.

Soziale Medien & Realitätsblasen

Dein Instagram- oder TikTok-Feed sieht ganz anders aus als meiner.

Warum? Weil sich zeigt, was du siehst, bestimmt durch:

- Algorithmen (Struktur – wie Kants Kategorien)

- deine Eingaben (Likes, Scrollen, Verhalten)

Es ist keine geteilte Realität, sondern eine personalisierte.

Schon wieder Kant: Du konsumierst keine Realität, du konstruierst sie – mit Filtern, die du dir nicht ausgesucht hast.

Soziale Medien machen den Mechanismus nur sichtbar. Wir alle leben in unterschiedlichen „phänomenalen Welten“, kuratiert durch Technik – gebaut auf jenem mentalen „Betriebssystem“, das Kant vor über 200 Jahren beschrieben hat.

Ich sah das im Vergleich zweier News-Feeds mit einer Freundin: parallele Realitäten – nicht wegen der Fakten, sondern wegen der Filter.

Zentrale Erkenntnisse aus der „Kritik der reinen Vernunft“

Kants „Kritik“ ist ein Handbuch, kein Museumsstück. Sie zeigt, wie dein Geist Wirklichkeit verarbeitet – nicht nur, was du denken sollst, sondern wie Denken funktioniert.

- Du formst die Welt, die du siehst. Wie eine Foto-App mit eingebauten Filtern fügt dein Geist Struktur, Raum, Zeit und Ursache schon vor der Erfahrung hinzu.

- Wahrheit liegt nicht „dort draußen“, sie wird „hier drinnen“ geformt. Mathematik und Physik wirken universal, weil sie zu unserer geistigen Grundstruktur passen.

- Manche Fragen bleiben unbeantwortbar – das gehört zum Design. Wir können untersuchen, wie Dinge erscheinen, nicht was sie an sich sind.

- Dieses Verständnis ist nicht mehr optional. Von KI bis Social Media erklärt Kant, warum wir in fragmentierten Realitäten leben – jeweils gefiltert, strukturiert und niemals vollständig erfassbar.

Bonus: So liest du die „Kritik der reinen Vernunft“ schnell

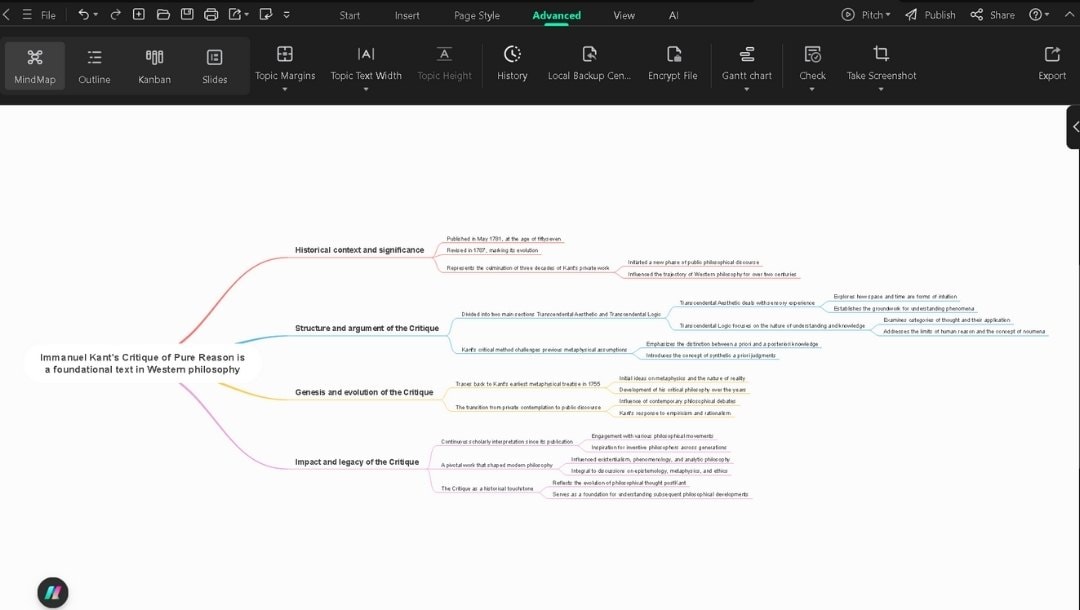

Kant von vorn bis hinten zu lesen, kann Wochen dauern. Wenn du es jedoch rasch verstehen willst, gibt es einen einfachen, schnelleren Weg. So nutze ich EdrawMind und die integrierte KI, um dichte Texte wie diesen aufzuschließen:

Schritt 1: Text extrahieren

- Öffne deine PDF- oder Browser-Version der „Kritik der reinen Vernunft“.

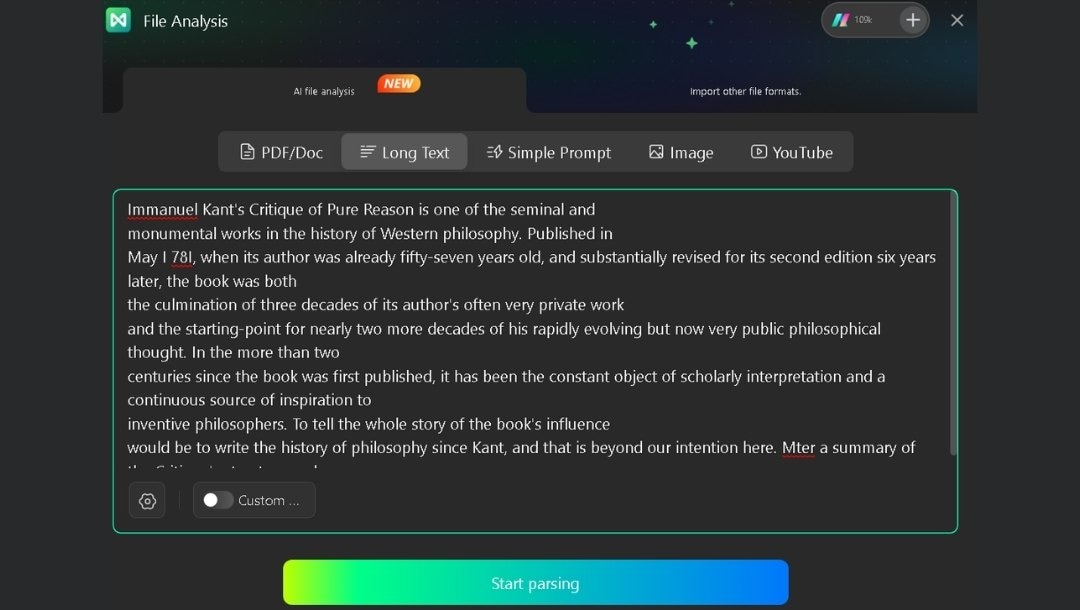

- Kopiere einen beliebigen Abschnitt – Absatz, Kapitelzusammenfassung oder sogar das Inhaltsverzeichnis.

- Gehe auf der EdrawMind-Startseite zu „Importieren“ und füge ihn im Tab „Langer Text“ in das KI-Analysefenster ein.

Du kannst auch Bilder, DOC- oder PDF-Dateien zur Analyse hochladen.

Schritt 2: KI strukturieren lassen

- Klicke auf „Start Parsing“, damit die KI Kerngedanken und Argumente automatisch extrahiert und visuell strukturiert – das spart Stunden an Notizen.

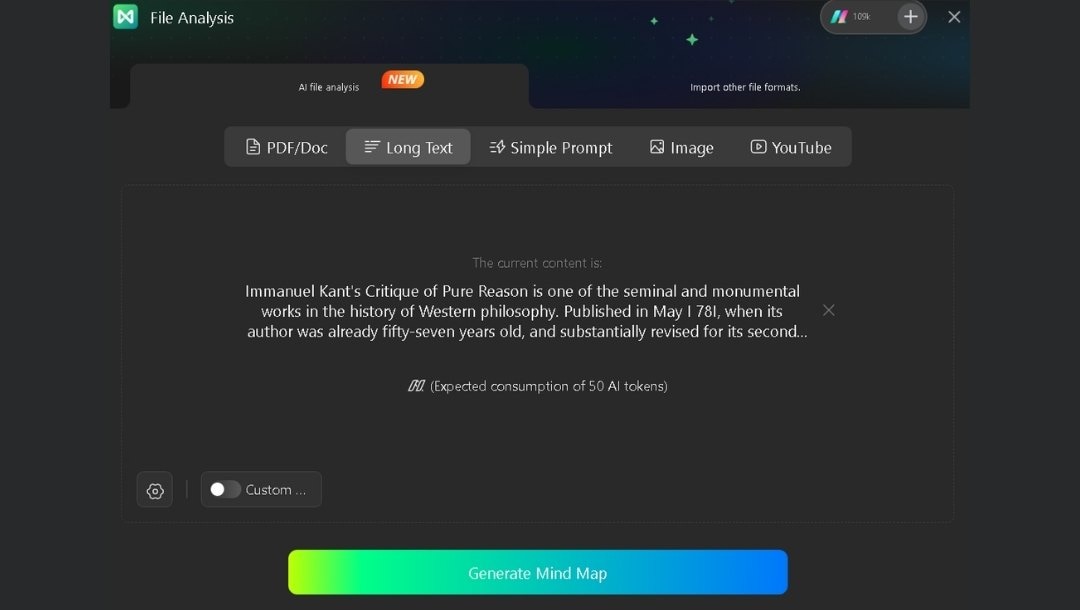

- Klicke auf „Generate Mind Map“, um schnell eine Mindmap deines Textes zu erhalten.

Schritt 3: Anpassen und umwandeln

- Sobald die Mindmap steht, kannst du sie umwandeln in:

- Gliederung – zum Schreiben von Essays oder Zusammenfassungen

- Folien – für Präsentationen oder Kurs-Reviews

Weitere nützliche KI-Funktionen in EdrawMind

- AI Copywriting: Kerngedanken in Stichpunkte oder Zusammenfassungen verwandeln

- AI Image Generation: Visuals zu abstrakten Konzepten ergänzen (z. B. Kants Kategorien)

- Traverse Mode: Ideen einzeln fokussieren, um Überlastung zu vermeiden

Kants Werk ist nicht kurz. Mit den richtigen Werkzeugen muss die Lektüre aber nicht langsam sein.

Starte mit einem Absatz. Lass EdrawMind die schwere Arbeit übernehmen. Du denkst.